上層階だけの建物なんてあり得ないように、人は上層の努力だけをすることはできない。ある程度、量をこなさないと、質を考えることはできないし、設計を考えることも難しい。そして、どれだけ4階の見晴らしの前に立っても、最後は1階に降りてきて、それなりに量をこなす必要がある。経営が高みに立った戦略論だけでは成り立たず、現場の実行を伴って初めて意味を持つのと一緒だ。

『努力の地図』p48

1. 書籍の概要とテーマ

『努力の地図』は、ビジネスパーソンとしても著述家としても著名な荒木博行さんによる一冊です。

本書のタイトルには、「努力」という漠然としたものを“地図”にする、つまり可視化し、構造化し、俯瞰することで意味あるものに変えるという強いメッセージが込められています。

多くの人が、努力を「根性」や「気合い」のような精神論に頼りがちです。

しかし、それではうまくいかない。

むしろ「報われない努力」に陥ってしまうケースが少なくない。

そうならないために、本書では「努力とは何か」「どうすれば継続できるか」「努力の成果とは何か」という根本的な問いに立ち返りながら、努力を“設計可能”なものへと昇華させるアプローチを提案しています。

ビジネス、勉強、副業、趣味──あらゆる「成果を得たい場面」で役立つ、極めて実用的な努力論が詰まった一冊です。

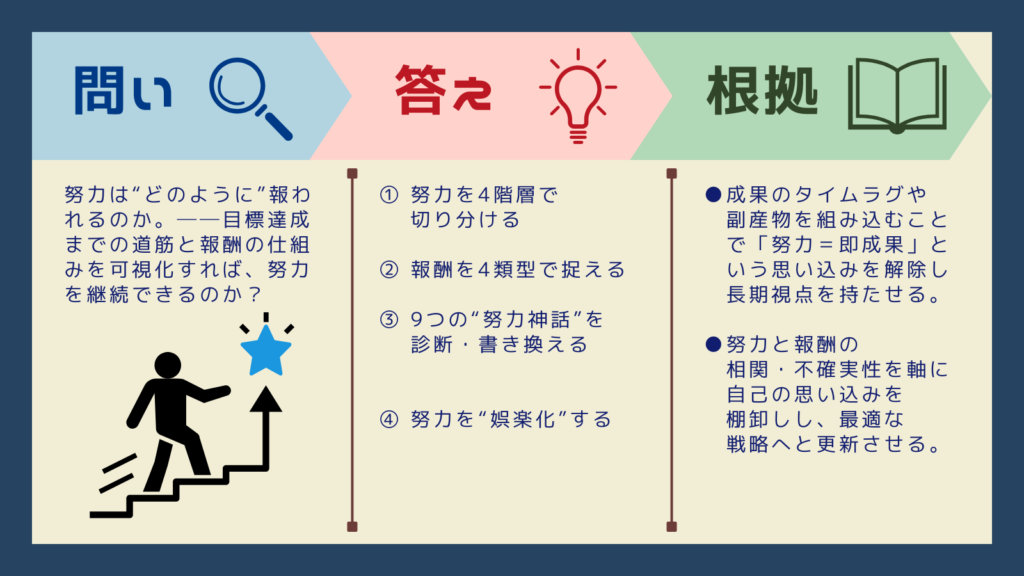

【問い】

本書が投げかけている最も本質的な問いは、

「努力は“どのように”報われるのか?」

というものです。

世の中には、「努力は裏切らない」という言葉がありますが、現実には努力しても報われない人がいます。

一方で、楽しそうに見えるのに成果を出している人もいる。

何が違うのか。努力と報酬のあいだには、どんな構造があるのか。その見えにくい“道筋”を明らかにしようとするのが、本書の試みです。

【答え】

この問いに対して本書が示す答えは明快です。

努力を「構造化」し、「報酬モデル」を明確にすれば、継続可能で成果につながる努力ができる。

そのために、著者は以下の4つの視点から努力を捉え直すことを提案しています。

① 努力の4階層モデル

努力は「量→質→設計→選択」の4階層に分けて考える必要がある。

- 量:とにかくやってみる(初学者向け)

- 質:改善・工夫して成果につなげる(中級者)

- 設計:目標やプロセスを設計する(上級者)

- 選択:そもそも努力すべきかどうかを判断する(達人領域)

自分が今どの階層にいて、どこに停滞しているのかを見極めることで、努力の方向性を修正できます。

② 報酬の4類型

努力の結果得られる報酬は「即/ゆっくり」×「達成感/サプライズ」の4つに分けて捉えるとよい。

- 即×達成:(例)テストの点数、賞賛

- 即×サプライズ:(例)反応、発見

- ゆっくり×達成:(例)昇進、スキルの熟成

- ゆっくり×サプライズ:(例)信頼、運命的な出会い

このように報酬のパターンを事前に把握しておくことで、「いつになったら報われるんだ…」という迷いが減ります。

③ 努力神話を見直す

人は無意識のうちに「努力=報酬の因果関係」を自分なりに信じています。

著者はこれを“努力神話”と呼び、代表的な9つの型を紹介しています

(例:自販機型=入れた分だけ即リターンがある、ホッケースティック型=途中で急に伸びる、など)。

自分がどの型を信じているのかを意識することで、非現実的な期待を手放し、努力を持続しやすくなります。

④ 努力を娯楽化する

努力における最大のコストは“つまらなさ”です。

その対処法は、努力のプロセスに意味や面白さを見出すこと。

報酬を自分の内側に設定することで、努力そのものが楽しくなり、継続のモチベーションとなります。

【根拠】

本書で提示される各アイデアには、納得感のある根拠があります。

まず、「4階層モデル」によって、自分の今の努力が“何に足りないのか”を客観的に見直すことができます。

これは、経験者ほど陥りがちな「がむしゃらにやっているのに伸びない…」という停滞を打破する視点です。

次に、「報酬の4類型」を取り入れることで、「即効性のある成果が出ない=失敗」と見なす短絡的思考から抜け出すことができます。

特に“ゆっくり・サプライズ型”の報酬(信頼や運命的な出会いなど)は、長期的にじわじわ効いてくるもので、キャリアや人間関係で非常に重要です。

また、「努力神話」の書き換えでは、読者自身が無意識に信じていた因果モデルをあらためて言語化できます。これは、期待とのギャップによる挫折を防ぎ、より現実的な努力設計へと導いてくれます。

さらに、「努力の娯楽化」は、いわゆる“意志力頼り”の継続に限界があることを踏まえた上で、自分にとっての“意味の再定義”を促します。

報酬を外からもらうのではなく、自分で作り出す力を持てれば、努力は自然と楽しいものになっていきます。

まとめ

努力とは、闇雲に時間を費やすことではありません。

自分の立ち位置を把握し、見えにくい道筋を“地図”として描き直すことで、努力は戦略になり、やがて楽しみにすら変わっていくのです。

この本のタイトルにもある通り、「努力の地図」を手にした人は、もう迷いません。

どこで躓いても、自分で軌道修正できる。

なぜなら、努力には構造があり、報酬には時間差と多様性があると知っているから。

「努力は裏切らない」という言葉が嘘に聞こえるなら、この本を手に取ってみてください。

努力が報われないのではなく、報われ方を見誤っていただけかもしれません。

努力を地図に描き、楽しみに変えれば、成果は必ず追いついてくる。

努力に希望を見出したい人に、強くおすすめできる一冊です。

他にも、聴く読書サービスのaudibleで聴き放題対象作品の中から、特に学びが加速するオススメの書籍を選びぬいて紹介しています。

無料で試すこともできるので、気になる1冊を見つけてみてください。